※ こんにちは、当ブログの管理人です。当ブログではアフィリエイト広告を利用しております。

それではごゆっくりとご覧ください。

レシピと作り方

材 料

Recipe no.516

- ウォッカ・・・・・・・・・・・20ml

- ミドリ・・・・・・・・・・・・20ml

- レモンジュース・・・・・・・・10ml

- シュガーシロップ・・・・・・・10ml

技法 = シェーク

- このカクテルの〚 材料リスト 〛へ ⇓

作り方

グラスは カクテルグラス か シャンパングラスのクープ型 を使いましょう。

シェーカーにウォッカ、ミドリ、レモンジュース、シュガーシロップ、氷を入れます。

しっかりとシェークした後にシェークした材料をグラスヘ注げば完成です。

- このカクテルの〚 道具リスト 〛へ ⇓

エメラルドシティ マティーニの詳細

由来・特徴

Photo|オズの魔法使い初版の表紙|引用元 Wikipedia

エメラルドシティマティーニは、その名の通り、美しいエメラルドグリーンの色をしたカクテルです。ウォッカをベースに、メロンリキュールやその他の緑色のリキュールを組み合わせることで、その鮮やかな色合いが生まれます。見た目だけでなく、爽やかな甘さとすっきりとした後味が特徴で、カクテル好きに人気のカクテルです。

〚 由来と歴史 〛・・・エメラルドシティと言えば、アメリカ・ワシントン州・シアトルの愛称で、緑と水に囲まれた美しい街並みからそう呼ばれています。 他にはアメリカの児童文学として世界中でも有名なファンタジー作品「 オズの魔法使い 」に登場する架空の都市で主人公ドロシーとその仲間が目指す場所です。おそらくこのカクテルの由来はこの2つのどちらかだと思われます。

もう一つの名前マティーニは言わずと知れたカクテルの王様である「 マティーニ 」のことです。ただ数多くのマティーニのバリエーション・カクテルがありますが、ここまで材料、技法にマティーニとの共通点が無いカクテルも珍しいです。

〚 特徴と味わい 〛・・・カクテルの特徴は、クリアさのウォッカをベースに、フルーティーな甘味のメロンリキュール、柑橘系酸味のレモンジュース、シュガーシロップでもう少し甘味を加えたレシピで、その名前の通り美しいエメラルドの色合いと、メロンリキュールの甘い香りが特徴的です。

- 鮮やかな緑色:ミドリやその他の緑色のリキュールを使用することで、美しいエメラルドグリーンの色合いが特徴です。

- 爽やかな甘さ:メロンリキュールの甘い香りが口の中に広がり、爽やかな飲み心地です。

- すっきりとした後味:レモンジュースが加わることで、甘さを引き締め、すっきりとした後味に。

- ウォッカの力強さ:ウォッカがベースなので、アルコール感も楽しめます。

魅力・まとめ

〚 魅 力 〛・・・メロンリキュールとレモンジュースがウォッカの強さを抑えていて飲みやすくなっていますが、ウォッカのクリアさがサッパリとした口当たりを生んでいるバランスの取れたカクテルです。

- 見た目も楽しめる:鮮やかな緑色が美しく、見た目も楽しめるカクテルです。

- 飲みやすい:甘すぎず、爽やかなので、初めてカクテルを飲む方にもおすすめです。

- アレンジの幅広さ:ベースのウォッカや、使用するリキュールを変えることで、様々なバリエーションを楽しむことができます。

〚 まとめ 〛・・・エメラルドシティマティーニは、その美しい見た目と爽やかな味わいが魅力のカクテルです。カクテル初心者から上級者まで、幅広い層に愛されています。ぜひ、あなたも一度味わってみてください。

ー ポイント ー

- ミドリの量を調整することで、甘さの強さを調節できます。

- レモンピールを飾ることで、見た目がさらにアップします。

- グラスに塩を塗るアレンジもおすすめです。

材料リスト

- このカクテルの〚 道具リスト 〛へ ⇓

マティーニの由来・定着・バリエーション

マティーニの由来

マティーニの歴史は古く、名前の由来はわかっておりません。 しかし幾つかの説の中で、2つの説が有名です。

最初にマティーニを作った際に、材料であるベルモットをイタリア製の「 マルティーニ・エ・ロッシ 」社製を使用し、その社名から「 マティーニ 」となった説。

1910年代にアメリカ・ニューヨークにあるザ・ニッカ・ボッカーホテルのバーテンダーが考案しました。 その考案者の名前が「 マルティーニ 」という名前で、そこから「 マティーニ 」となった説。

マティーニの定着

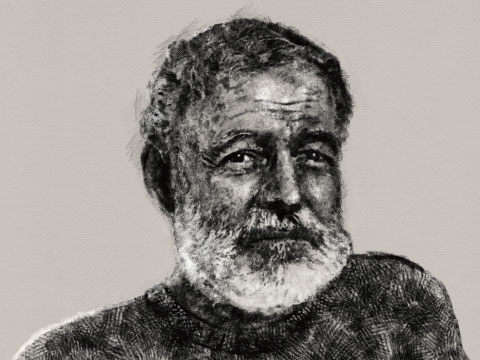

Photo|アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ

マティーニは別名 「 カクテルの王様 」と呼ばれていますが、いつどのようにして別名が付いたことに関しても定説はなく不明のままです。 ただこれまでマティーニは様々な形でメディアに姿を現してきました。世界的に有名な著名人がマティーニを飲むことで、世界に知れ渡ったと考えられます。 その主な例として・・・

- ヒトラーから世界を救った男で、有名なイギリス首相も務めた「 ウィンストン・チャーチル 」はマティーニをこよなく愛していました。ジンの辛口を好んでいたため、ベルモットを入れるのではなく、ベルモットの香りを楽しみながらジンのストレートを飲んでいた説もあります。

- アメリカの大女優であり、セクシー度No.1の「 マリリン・モンロー 」の作品の中にもマティーニは使われました。 作品名は「 七年目の浮気 」でマリリンがバーでマティーニを注文します、飲んでみると辛すぎたため、バーテンダーに砂糖を入れるよう要求するシーンが有名です。 この時のマリリンのセリフが「 私の故郷では砂糖を入れるのよ 」と言ってごまかしていました。

- 同じく映画作品で「 007シリーズ 」のジェームス・ボンドが「 ウォッカマティーニをステアせずシェークで 」と注文するシーンが有名で、これをキッカケに多くのマティーニレシピが世に出るようになりました。

- さらに文学界では20世紀の文学代表者でもあり、文学のみに留まらず社会にも多大な影響を及ぼした「 アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ 」の作品に「 河を渡って木立つの中へ 」の中で、主人公がバーテンダーにかなりのドライマティーニを注文しています。ヘミングウェイは作品の中のみではなく、自身もカクテルが大好きで、モヒートやフローズンダイキリなどをよく飲んでいました。その中でもマティーニは、戦争に出兵した際に、ジンとベルモットを持参し、口の中に両方を入れ、口の中でシェークして飲んでいたという逸話もあるほどです。

このように著名人達が愛したカクテルだからこそ「 カクテルの王様 」たる所以なのかもしれません。

これは推測の域を出ないのですが、マティーニは20世紀前後、急速に世界各地で広まったとされています、その時代は現在のような多種多様のお酒とカクテルレシピが無かったため、完成度の高いマティーニが多く飲まれたことや、当時カクテルにベルモットが良く使われていたことなど、様々な要因がひとつの時代に合わさったことからいつしかそう呼ばれるようになったのかもしれません。

マティーニの名前は昔の偉人や映画作品に限ったことではなく、日本の漫画にも登場します。

「 名探偵コナン 」のあるシーンで登場しており、マンガのみでアニメでは放送されていないようですが、黒の組織の「 ベルモット 」が、「 ジン 」に「 久しぶりにマティーニでも作らない? 」と誘っているシーンがあり、このセリフで二人の関係性についての憶測が色々と出ているようです。

主なマティーニのバリエーション

- マティーニ・・・・・・・・・別名カクテルの王様と呼ばれるマティーニの本家本元

- ジン & イット・・・・・・・・マティーニの原型となったとされるカクテル

- ヴェスパーマティーニ・・・・リレ・ブランというワインを使うレシピ

- ウォッカマティーニ・・・・・ドライジンをウォッカに変更したマティーニ

- エスプレッソマティーニ・・・ウォッカベースにエスプレッソを使うレシピ

- ポルノスターマティーニ・・・ウォッカベースにパッションフルーツのマティーニ

- テキーニ・・・・・・・・・・ジンをテキーラへ変え、レモンの香りを加えたレシピ

- サケティーニ・・・・・・・・ベルモットを日本酒に、オリーブを梅干しに変更したレシピ

- 焼酎マティーニ・・・・・・・ジンを焼酎に変更したマティーニ、別名 酎ティーニ

- ギブソン・・・・・・・・・・オリーブをパール・オニオンに変更したカクテル

関連のカクテルレシピ リスト

⇒ 画像 / タイトルをクリックでレシピリストページへ

〚 他のカクテル レシピリスト 〛

ベースのお酒・ウォッカ

世界4大スピリッツの一つ、ロシア生まれのウォッカです。

ウォッカの特徴は、連続式蒸留機と白樺やヤシを焼いた活性炭で濾過をすることで、無味無臭に近くクリアな味わいな所です。 他のスピリッツと違い原料が定まっていないことが特徴としてあります。

ウォッカの歴史

Photo|ロシア革命の様子

ウォッカが誕生したのは12世紀頃だという記録がモスクワ公国( 1283年~1547年 )の記録に残っていたそうです。

そうなるとウイスキーやブランデーよりも前に生まれ、欧州で最初に誕生した蒸留酒はウォッカということになります。

当時のウォッカは、現在のものとは違い蜂蜜を原料としたお酒で、この地酒がウォッカの元祖という説が有力です。

14世紀後半に、ブドウを原料とした蒸留酒が世に出た後の15世紀はじめ、ロシアに蒸留の技術が入ってきました。 蒸留の技術は錬金術師が偶然編み出したものとされており、その技術によって生まれたお酒は、ラテン語で「 アクア・ヴィテ 」( 命の水 )と呼ばれるようになります。

そのアクア・ヴィテをロシア語に変換すると、「ジィーズナヤ・ヴァダー 」ジィーズナヤ=命、ヴァダー=水です。 そのヴァダーがウォッカの語源と言われています。

ウォッカが世界に広まったきっかけは、1917年頃ロシア革命でフランスに亡命したスミノフの2代目である「 ウラジミール・スミルノフ 」が、パリで小規模な工場を建て、そこで製造を開始したのがきっかけです。

その後もこの製法は南ヨーロッパからアメリカまで伝わります。 そして第二次世界大戦後にはさらに世界中に広まり、各地で生産されるようになりました。

ウォッカの原料

穀物を蒸して麦芽を加え、糖化、発酵、蒸留して、アルコール度数95%以上のグレーンスピリッツを作ります。

それを水でアルコール度数40%~60%まで薄め、白樺やヤシを焼いた活性炭で濾過します。

この手法は1810年頃に、ペテルブルクの薬剤師「 アンドレイ・アルバーノフ 」が考案しました。

更に19世紀に入り、連続式蒸留機が導入され、現在の製法に近づきました。 こうして現代のウォッカは、無味・無臭の状態に限りなく近づいていくのです。

ウォッカが他のスピリッツと違う点は、各生産地で原料が違う所です。

- ロシア = 小麦

- フィンランド = 大麦

- ポーランド = ライ麦

- アメリカ = とうもろこし

また銘柄によって、じゃがいもや果実を使っているものもあります。

- ウォッカの歴史・製法は ⇒ コチラ

ウォッカの種類

ー ピュア ウォッカ Pure vodka ー

ウォッカの特徴は、連続式蒸留機の回数の多さと、白樺やヤシを焼いた活性炭で濾過をすることです。

それにより無味無臭に近くなり、クリアな味わいが生まれています。

他のスピリッツと違い、主原料が定まっていないことが他に特徴としてあります。

Photo|シロック Siroc

- おすすめのピュア・ウォッカは ⇒ コチラ

ー フレーバード ウォッカ Flavored vodka ー

ピュアウォッカをベースにして、ハーブや果実、香辛料などを浸したり、人工甘味料を添加して製造されたウォッカをフレーバード・ウォッカと呼びます。

無味無臭に近いウォッカから一気に香り豊かなスピリッツになります。種類もレモンやオレンジなどの果実類をはじめ、ハーブやスパイスなど豊富にあります。

Photo|グレイグース・ル・オランジュ Grey goose

- おすすめのフレーバード・ウォッカは ⇒ コチラ

シェーカーの使い方

シェーカーの利用目的は・・・

- 混ざりにくい材料( 比重が大きく違うお酒など、粉類、牛乳や生クリーム、鶏卵 )を混ぜる

- 材料を素早く冷却する

- アルコール度数の強いお酒をまろやかにする( お酒のカドをとる )

といった利用目的があります。 持論ではありますが、あと一つ牛乳や生クリームなどの材料を泡立たせることもできるので、泡立たせる利用目的もあると思います。

スリーピースシェーカー

〚 Step 1 = 蓋を閉める 〛

- ボディに材料や氷を入れる。( 氷はボディの 7割~8割くらいを目安に入れます )

- ボディにストレーナーを被せ、左手でストレーナーを押さえて左手の甲( 手首に近い辺り )を右手でトントンと叩きストレーナーを押さえる。( ストレーナーを直接叩くのはNG )

- トップをストレーナーに取り付ける。( 強く抑えず、キュッと入れ込む程度でOKです )

〚 Step 2 = 持ち方 〛

スリーピースタイプのシェーカーの持ち方です。

右利き用( 左利きの方は逆 )

- 左手 ・親指 = ストレーナーのくぼんだ場所 ( ストレーナーを押さえる役割 )

- 左手 ・人差し指 = ボディ

- 左手 ・中指 = ボディ底を押さえるように

- 左手 ・薬指 = ボディ( 振る際に下になる場所へ指を曲げて支える )

- 右手 ・親指 = トップを押さえるように

- 右手 ・人差し指 = ボディ

- 右手 ・中指 = ボディ

- 右手 ・薬指 = ボディ( 振る際に下になる場所へ指を曲げて支える )

特に持ち方に決まりがあるわけではありませんので、自分で持ちやすい持ち方で振れば良いと思います。ただシェーカーに手のひらを前面に付けてしまうと、手がかなり冷たくなりますし、材料の温度が下がりにくくなるため、シェーカーを持つ時には、面ではなく点で持つように心がけましょう。

〚 Step 3 = 振り方 〛

まずシェーカーは体の正面で振るのではなく、体から正面45℃に構えます。

- 上記の持ち方で、胸の前に持っていき、そこを中心として上前方へ斜めに押し出すように、そのまま胸に戻して、今度は下前方へと押し出すように振ります。 横から見るとひらがなの「 く 」の字を作るように振ります。

- 上前方、下前方へ出す際には手首を前下へ曲げるようにします。

- この動作を1セットとし、比較的混ざりやすい材料であれば 7~8セットあまり強く振らずにシェークを行います( 強く振ると、中の氷が砕けます )

混ざりにくい材料の場合は、12セットくらい、少し強めのシェークを行いましょう。

シェークの振り方は人それぞれなので、これらを参考にご自分の一番良い振り方を模索してください。 その際に、中の氷が8の字を描くように振りましょう。

〚 Step 4 = グラスヘ注ぐ 〛

- シェーク後、まずはトップを外します( 外しにくい場合は、ねじるように外します )

- ストレーナーとボディを片手で押さえます( 人差し指はストレーナー、中指をボディ )

- ストレーナーの先は網状になっているので( 上記写真 )、そこからグラスヘ注ぎます。

ツーピース( ボストンシェーカー )

〚 Step 1 = 蓋を閉める 〛

まずはツーピースシェーカー( ボストンシェーカー )の部位名称です。

小さい方が金属であれば「 ショートティン 」、ガラス製であれば「 パイントグラス 」です。 ショートティン( パイントグラス )に材料を入れ、ティンの方に氷を入れます。( 氷はティンの5 ~ 6割ほどを目安に入れます )

ショートティン( パイントグラス )の材料を氷の入ったティンに入れて、ショートティンを被せます。真っすぐ差し込むのではなく、自分側にショートティンを寝かすようにはめ込み、自分側のティンとショートティンの縁が一直線に沿っているようにします。( 写真の様に立てると曲がったようになります )

ショートティンを被せたら、上から手のひら( 掌底 )でトントンと直接 2回ほど叩きます。 圧縮されて簡単には外れなくなります。

〚 Step 2 = 持ち方 〛

ツーピースシェーカーの持ち方は、スリーピースシェーカーよりも多彩にあります。

写真にあるように、スリーピースシェーカーよりも長いので、先端と先端を押さえることと、中の氷の動きを端から端まで動くように振れば問題ありません。 右手をショートティンの方を押さえて、左手の掌を上になるように、包み込むように持ちます。

〚 Step 3 = 振り方 〛

スリーピースシェーカーと同じ動きで振るようにしてもかまいません。 シェーカー自体が長いので、スピードを抑え気味で振ると端から端まで氷が移動し、材料が混ざるので、そこをポイントとして振りましょう。

振るモーションもスリーピースシェーカーより大きく振ると自然とスピードも落ち、良く混ざるようになります。

〚 Step 4 = グラスへ注ぐ 〛

- まず左手でツーピースシェーカーを縦にして持ちます。( この時ショートティンが上に来るように持ちます )

- 左手の中指と人差し指で、ショートティンを右へ押すように持ちます。

- 右手の手のひら( 掌底 )でティンの方を軽く叩きます。( 1回でショートティンが外れない場合は2回叩きましょう )

写真にあるように、ティンにストレーナーを装着し、グラスヘシェークした材料を注ぎます。

フレッシュフルーツなどを材料で使用した場合は、2つ上の写真のあるように、小さい手ざるを使います。( 種など細かい余分なものをグラスヘ入れないようにするためで、スリーピースシェーカーの場合に使用する場合もあります )

- シェーカーについて詳しくは ⇒ コチラ

カクテルのTPO用語

オールデイカクテル All day cocktail

カクテルには様々なシチュエーション向けに考案されたものがあります。

主に食欲を増進させるための食前酒や、デザートのようなテイストの食後向けカクテルであったり、眠る前に飲むカクテル、飲み過ぎた後の迎え酒などと様々です。

そういったシチュエーションなどに無関係であったり、特にこだわりなく考案されたもので、向き不向きが無いカクテルというのがこの「 オール・デイ・カクテル 」です。

プレディナー Pre dinner cocktail

プレディナーカクテルとは食事前に飲むお酒のことです。

胃を刺激して消化液の分泌を促進することで、消化器官の負担を軽くする働きがあり、食欲増進の効果があります。

プレディナーの習慣が誕生したのは、18世紀後半から19世紀にかけての間にフランス、イタリアの貴族間から始まったそうです。

プレディナーの特徴はアルコール度数が低いこと、スッキリとした口当たりに爽やかさや爽快感があるものが多いです。 テイストは爽やかな甘味、少しの苦味や酸味が特徴的です。

お酒の種類はスパークリングワインやビールなどの炭酸類が多く見られ、リキュールではアペロールやカンパリといった少し苦味があり、ハーブなどの香りがするリキュールが使われることが多いようです。 カクテルも香り、苦味、爽やかさを使ったものが多く、種類も豊富にあります。

- カクテルを飲むタイミングの名称紹介は ⇒ コチラ

おすすめのグラス

カクテルグラス Cocktail glass

逆三角形の形をした脚付きグラスです。 カクテルといえば多くの人がこのグラスを思い浮かべるのではないでしょうか。

脚が付いている理由は、ドリンクが入っている逆三角形の部分を手で温めてしまわないように付いています。飲むときは脚を持つようにしましょう。

カクテルには色彩を楽しむものも多くあり、カクテルの美しい色合いを邪魔しないためカクテルグラスは主に無色透明で、引き立て役として存在します。

一説にはマティーニを飲むために生まれたとも言われており、古くから「 マティーニグラス 」とも呼ばれています。

容量は少量しか入らず、グラスの中で直接混ぜることができないため、シェーカーか、ミキシンググラスで混ぜた後このグラスに注ぎます。

使っているカクテルは「 マティーニ 」や「 マンハッタン 」、「マルガリータ 」など有名なカクテルが多くあります。 標準は、60mlが程よく入る90ml、大型のもので 120ml ~ 150ml のものがあります。

シャンパングラス Champagne glass

シャンパングラスは口が広く底が浅めで脚付きの「 クープ型 」と、口が小さく縦に丸長になっている「 フルート型 」があります。

クープ型は1663年にシャンパンやスパークリングワインを飲むためにイングランドで作られました。18世紀頃からフランスで使われ始め、1930年代頃からアメリカで使用されるようになりました。

当時シャンパンは、甘めのデザート的なものが多く、パンやケーキなどを付けたりしていました。 そのためこのクープ型は口が広く作られています。 容量は120ml ~ 240mlが一般的。

フルート型は1700年代初頭に、シャンパン自体が甘めのものから、辛口や料理に合うものに変化していきました。そして最初は陶器や金属の素材で作られていましたが、ワイングラスをガラスの素材に代える際に一緒に作られました。

始めはまっすぐな円錐形でしたが、炭酸を逃しにくくするために、下から中央まで膨らみ、中央から上部にかけて狭くなっている形になりました。 ヨーロッパではビールを飲むのにも使われたそうです。容量は180ml ~ 300mlが一般的。

- グラス紹介ページは ⇒ コチラ

道具リスト

- このカクテルの〚 材料リスト 〛へ ⇑